| とめ・Topページ戻る 1・大留め 2・相欠き留め 3・名古屋留め 4・メチ入り留め 5・袋留め 6・雛留め ☆生留め ☆二重廻り子7・留め地ついての補足 |

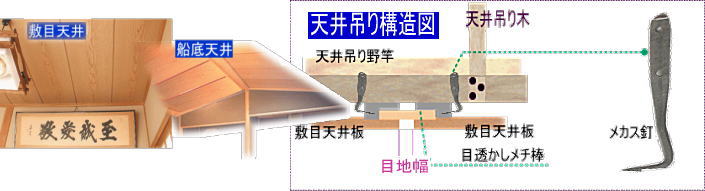

| 2ページ天井関連 8・天井の種類(竿縁/猿棒/敷き目/船底/数寄屋風) ★格天井の仕口 |

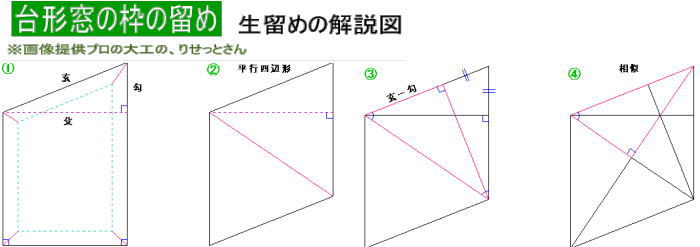

| ★台形枠留め、生留め(なまどめ)Jw図プロ大工からの提供図頂きました |

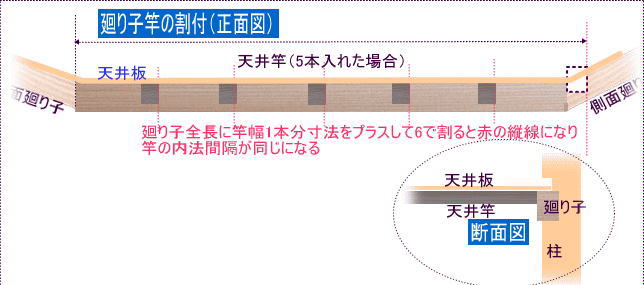

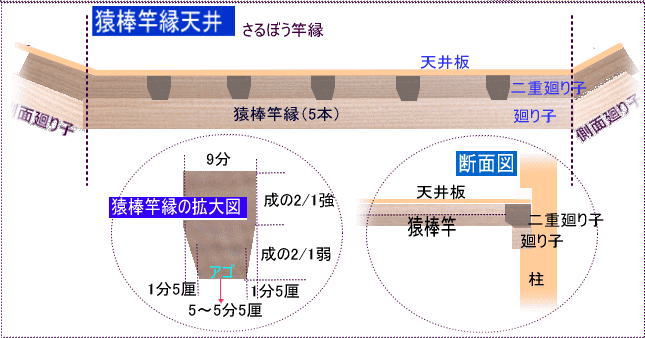

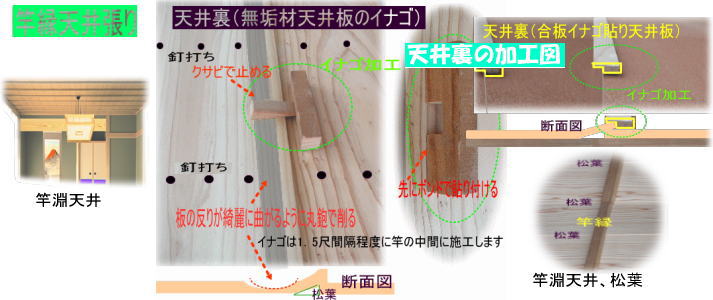

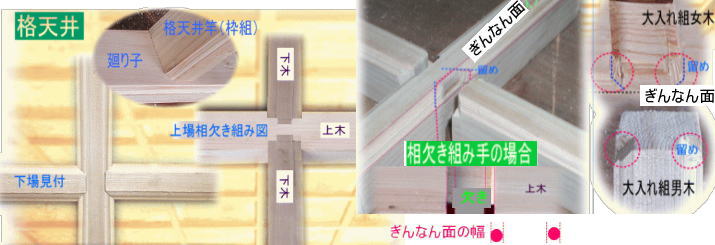

和室天井の種類 天井の張り方と形状★サンプル画像 竿縁天井 竿縁天井  格天井 格天井  敷目天井(目透かし張り天井) 敷目天井(目透かし張り天井)  石膏ボード天井(化粧張り) 石膏ボード天井(化粧張り)和室、洋間ともこの天井板と壁との見切り材の呼び名を「廻り縁」まわりぶち「廻り淵」まわりぶち「廻り子」まわりこ等と呼んでいます。 竿縁天井(さおぶちてんじょう) 竿淵天井とか棹縁天井とも書かれています。 昔から多く用いられている一般的和室天井張り形式、竿間隔は普通1.2尺~1.5尺間隔で各竿間の内法寸法は同じに割り付ける※下記の「廻り子竿の割付」参照下さい画像は竿5本の例です。 竿を2本ずつ寄せて入れる(ふき寄せ)や不規則の間隔にデザイン配置する事もある、天井板巾は1尺~1尺2寸程度で(時には竿縁に敷き目天井板を張る事もあります)竿縁材は素材で1寸角程度を加工する 関連ページ床の間(とこのま)床柱種類と納まりを参考ください。 猿棒竿縁天井 猿棒棹淵天井(さるぼうさおぶちてんじょう) (仕上がり形状が猿の顔ににている事から猿棒と呼ばれているそうです) 通常の竿縁と異なるのは竿縁を「猿棒竿縁天井」下記参考図のような形の加工します。 この工法は主に風格のある上座敷きなどに良く用います(画像は二重廻り子ですが通常の廻り子でも猿棒竿を使う事もあります) ※下記画像の猿棒加工の寸法書きは正確には知りませんので参考までにして下さい。 「アゴ」の寸法部分が少な過ぎると痩せて見え格好が悪くなるので注意して下さい。 一般的張り方のポイント・・・床刺し(床差し)とは ★竿は床の間方向に向けない事、床の間に竿縁が刺さったように見える事を「床刺し」と言う禁忌され最も忌嫌されています。 ★竿の上で板を繋ぐ場合は木目が連続して見えるように心がけます。 ★板の張り始めは部屋に最も出入りする方向から張り始めるとコバや松葉が見え美しく見えます。 下記画像説明;廻り子に竿縁の割付方、猿棒竿の加工、廻り子竿縁の納まり断面図   稲子(イナゴ天井張り) イナゴ天井・無垢材天井板材を使った昔ながらの工法で現代では単板を合板に貼り合わせた加工製品が殆どです  ※上記画像は質問依頼から急遽、見本作成したもので現場実画像ではありません参考アイデアとして理解下さい 敷目天井(しきめはりてんじょう)「目透かし天井とも言う」 昨今の和室はこの形状の和室天井が多い、殆どがベニヤ下加工品製品ですが、品質は並から最高級品まであります。 一般的張り方のポイント ★目透き天井は、一般的に部屋の入口から杢が昇って見える様に、同方向並べて貼っています(但し、板目や杢目が極端に末の方が先細る様な柄の板は同方向並べて貼ると部屋が変形して見える事があるので杢を交互に張る場合もある) ★竿縁天井で説明した「床刺し」とは敷き目天井の場合目地に当たり、目地を床の間方向に向けないで張る事が一般的 船底天井(ふなぞこてんじょう) 天井を図のように勾配に貼ることから船底天井と呼ぶ  ★メカス釘(目カス釘・目鎹釘・目かすがい) 用途:鴨居鴨居吊り用途例/敷居/床板/天井吊りなど部材を固定させる釘の一種で造作工事の隠れた部分での部材固定細工に多く使わる。 材質:鉄火造品からプレス打ち抜き品などがあり長さは2寸~4寸程度まである(異種形状の同等金物も多く出回っています) このページTop 格天井仕口(ごうてんじょう)※画像、格天井組子の面取り種類は銀杏面(ギンナン面)です。 竿を格子状に組み天井板の木目の方向を1枠ごと互い違いに張った感じの天井で最も格式の高い部屋の天井様式として用いられる、社寺建築(お寺や神社)やお城の天井、玄関などに多く使われています。 ※一方を通して、1本づつ大入れで入れる(面の部分を留めに、深さは、銀杏面(ぎんなんめん)など面の幅までとする) 格天井の組み手は竿を相欠きや大入れで組む場合等があります。 ★面取り工具は一般的にトリマー又はルーターを使います、それぞれコーナーピットの種類も多く、ギンナン面、ヒョウタン面、サジ面など大小様々あります(糸面や大面の竿加工もある)  数寄屋風天井 数寄屋風和室や茶席/床の間などに自然を生かしたこの様な種類の材料が良く使われる、自然素材使用のものは材がバラバラにならない様に裏ベニヤ貼りした製品が多い。以下は一例・・・(数寄屋風天井板の種類、網代天井板など、)  数寄屋作り(茶席造り) 日本の建築様式の1つであり「安土桃山時代」庭園に「茶席造り」風を取り入れて考案された住宅様式、当初は小規模の作りで4帖半以下程度の数寄屋造りで茶人達に好まれた様だ 現代でも料亭やお茶席(数寄屋)を取り入れた住宅にも見られる、書院風を取り入れた「数寄屋風書院」住宅様式もある(書院造り:室町時代に考案された住宅の様式) 現代の数寄屋造は日本建築様式の一種に取り込まれ茶室風の部屋を取り入れた住宅様式のものが多い。 このページTop 常連プロ、リセットさんからJw cad図面をで提供頂きました(画像はgifに加工しています) 図面についての解説(作者原文のままを紹介) ○ 掲示板で

ご質問のあった台形等の生留めを サラリーマン蜂太郎さんが 勾殳玄で解説してくださいました

①図~④図で証明してみましたが 間違いなどあれば訂正いたしますので ご連絡ください

尚 勾殳玄での表記が解らず 勾配感覚で表しました スミマセン

① 質問に沿って サッシ額縁(見付同寸法)の絵のつもりです

勾 = 4 殳 = 10 で作図しましたが 任意寸法でOKです

② 求めたい部分(仮に①図左上)の両辺と等間隔に平行線を書き 対角線を引きます(生留め切り墨)

この段階で 差しがね、自由がね、などで角度読み取って施工しても良いと思います

③ 図は上辺(玄)への垂線を書いたものです

赤い三角形と絡み合う黒い三角形が合同(大きさも角度も同じ)であることが解ると思います

よって①図左上の生留め勾配は 殳 / 玄-勾

④ もう一方の対角線(生留め切り墨)を書いたものです

③図の赤い三角形と④図の赤い三角形は 相似(大きさは異なるが角度が同じ)といえます

よって もう一方(①図右上)の生留め勾配は 玄-勾 /

殳

常連プロ、サラリーマン蜂太郎。さんから画像提供頂きました |

2017/01/28更新